骨SPECT検査がもたらすMRONJ診療の変化

〜顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023をふまえて〜

監修

岸本 裕充 先生

兵庫医科大学医学部 歯科口腔外科学講座 主任教授

薬剤関連顎骨壊死の病態と管理:顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023 顎骨壊死検討委員会 委員長

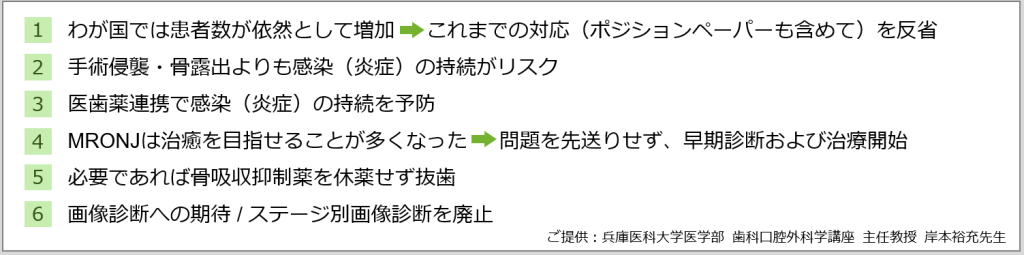

我が国ではMRONJ(薬剤関連顎骨壊死)の患者数が依然として増加している。日本口腔外科学会が実施している口腔外科疾患調査での、MRONJの新規発症は、2016年:4,990人、2019年:6,909人、2023年:9,093人に至っており、決して稀な疾患ではなくなっている。一方で、近年、手術侵襲・骨露出よりも、持続する局所感染(炎症)がMRONJの発症リスクであることが明らかになり、早期診断によって治癒を目指せることが多くなっている。

ここでは、新たに作成された「顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023(1)」に込められたメッセージ、そして、骨SPECT検査がもたらすMRONJ診療の変化についてご紹介したい。

顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2016では、侵襲的歯科治療(抜歯)がMRONJ発症の局所リスク因子として最も重要とされていたが、顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023では、手術侵襲よりも、歯周病や根尖病変、インプラント周囲炎(インプラント周りの歯周病)などの顎骨内に発症する感染性疾患の持続が、最も重要視された。また、インプラントの埋入自体は必ずしもリスクではなく、除外されている。

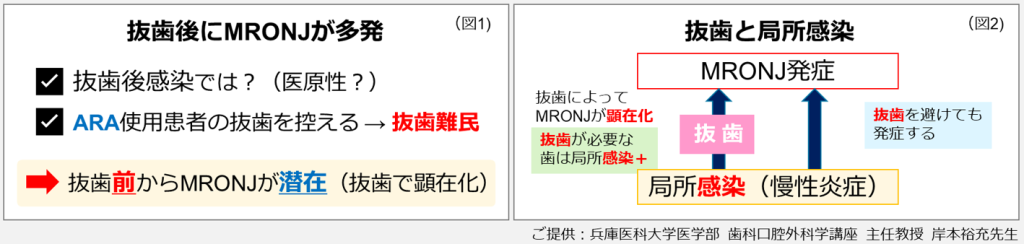

抜歯後にMRONJが多発することは事実であるが、抜歯後感染として生じる医原性のMRONJを経験することはあまりない。過去、5~10年前までは、ビスホスホネートやデノスマブなどの骨吸収抑制薬(以下、ARA)を使用している患者に対する抜歯は控えられることが多かったが、それにより顎骨壊死の発症が抑制されるのではなく、抜歯前の潜在的なMRONJが抜歯によって顕在化することが明らかになってきている(図1)。抜歯を行うことで「骨が壊死しており出血がない」「潜在的なMRONJが初めてわかる」、このような症例が多いことも明らかになってきており、MRONJ発症の原因が抜歯でなく、その対象となる歯の局所感染(慢性炎症)であり、抜歯を避けても、局所感染(慢性炎症)により骨露出を生じることも明らかになってきている(図2)。

持続する局所感染(慢性炎症)を医歯薬連携により発見し予防する。そのためにも、ARA処方医が、歯科へ口腔管理を依頼する方向性は非常に大事だが、歯科医もパノラマX線、身長低下などの所見により、「骨粗鬆症疑い」として処方医に紹介する流れも重要である。また、患者を中心に、処方内容の確認と情報提供にあたり、薬剤師と上手く連携をとっていくことも重要である。

MRONJの50%~60%を占めるステージ2は(2)、保存的治療のみでの治癒が困難なため、顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023では、「全身状態が許せば、外科的治療を優先する」こととなった。抜歯後に、MRONJを発症しても、治癒が可能となる症例が増えたことは、非常に大事なメッセージと考えている。

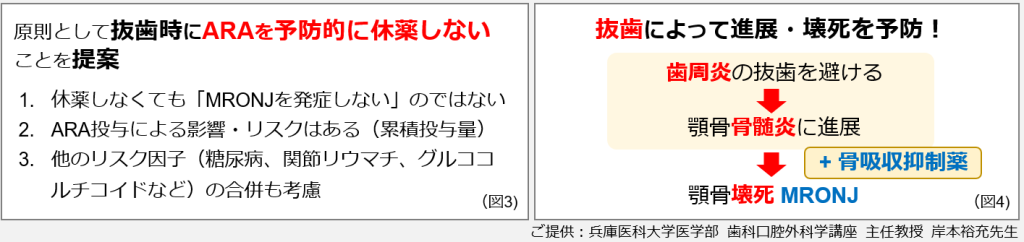

局所感染の持続を予防するために、必要であれば抜歯によって改善を目指すことになるが、その際の「ARA休薬」の議論が継続している。顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023では、低用量・骨粗鬆症の患者は、「原則として抜歯時にARAを予防的に休薬しないことを提案」の記載となった(3)。

休薬しなくてもMRONJを決して発症しないのではなく、低用量でも0.2%の頻度で骨壊死を発症することを念頭に置いておく必要がある(図3)。ARAの累積投与量、他のリスク因子などからMRONJ発症が高リスクと考えられる症例は、病院の歯科口腔外科へ処置を依頼するといった連携も大切と考える。

顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023では、ステージ0を統計から除外した。8週間以内に骨壊死が認められる場合は、MRONJと診断でき「診断できるので治療もできる」ということなり、早期診断できるのであれば、8週間も待つ必要はなく手術が可能となったところが変更点である。画像診断のPOINTは「骨SPECT検査がもたらすMRONJ診療の変化」の項にて、詳細を後述させていただく。

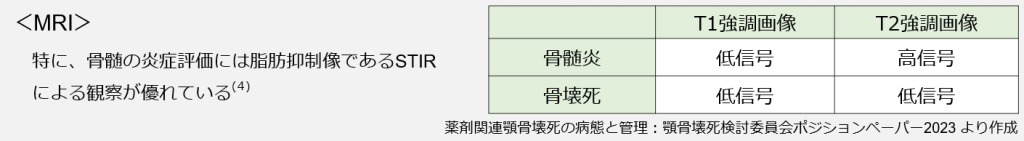

顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023では、歯科用のパノラマX線(口内法)、CT、MRI、そして核医学検査について、各モダリティの特性が掲載されている。MRIは、骨髄の炎症や周囲軟組織の炎症波及範囲の評価に優れ、骨髄炎が疑われるがX線画像では捉えられない場合に有効、また、CTで診断が困難なステージ0であっても、骨髄炎の診断に有効なケースがある。実際には、骨壊死と骨髄炎が混在していることが多く、骨壊死と骨髄炎をクリアカットに区別するのが困難なケースも多い。

核医学検査は、骨SPECT画像の定量化について言及された(下記、公益社団法人 日本口腔外科学会 顎骨壊死検討委員会の許可を得て転載)。

薬剤関連顎骨壊死の病態と管理:顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023

Ⅱ.MRONJの診断 3.画像診断 4)核医学検査

骨シンチグラフィ―は顎骨骨髄炎の診断に用いられてきたが、近年SPECT画像を用いた定量評価(Bone SPECT)が可能になったことでMRONJの診断1~3)やステージングへの応用4,5)、切除範囲の設定6)、MRONJの消炎効果のモニタリング7~9)などにおいて有用性がさらに増してきている。また、Bone SPECTを用いて健常な頭頂骨の集積を評価したところ、BP製剤の投与期間と頭頂骨の集積値に相関性が認められた。将来的BP製剤の適正使用に利用できる可能性がある10)。

悪性腫瘍の診断で撮影されたBone SPECT/CTやPET/CTで、まだX線画像では検出できない時期に骨髄炎による集積が見られる場合があるが、これはMRONJの初期兆候であり、十分な観察が必要である11)。

核医学検査は、早期診断で重要なモダリティと考えられる。パノラマX線、CTで若干の硬化像を認めるが、骨髄炎の診断が困難な症例にて、骨SPECT/CTを用いた定量評価を用いることで、薬剤の集積が確認されることがある。

また、核医学画像解析ソフトウェアを用い、薬剤の集積強度を示す指標であるSUVを算出することで、客観的な診断が可能となるケースを経験する。これらは、患者への説明時に説得力を持たせることも可能である。

なお、転移診断時に顎骨部の淡い集積を認めた際に、放射線読影医が「転移の疑い」「MRONJの疑い」とレポートの記載をしてもらえれば、早期診断も可能となる。さらに、下顎骨骨髄炎の典型的な臨床症状であるVincent 症状(オトガイ神経支配領域の知覚鈍麻)をまだ生じていない症例にて、骨SPECT検査を用いることで、下顎管へ進展していない極めて 早期の骨髄炎を見つける事が可能であった症例も経験している。このようなケースでは、骨変化が乏しく、パノラマX線、CTでの診断は通常、困難である。

骨髄炎に至る手前のタイムリーな抜歯によって、骨髄炎への進展と骨壊死を予防するために、骨SPECT検査を用いた早期診断が、MRONJ診療の変化をもたらすことを期待したい(図4)。

画像診断を用いることで、局所感染(慢性炎症)を早期に捉え、タイムリーに、自信を持って抜歯していく。顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023では、このようなメッセージが込められている。

これにより、骨髄炎への進展・骨壊死の予防につなげ、依然として増加しているMRONJの患者数の抑制につながることを期待している。