前立腺癌小線源療法とそのテクニック

10のステップに分けたインプラントプログラムメニュー 6-10

(10 のステップに分けたインプラントプログラム)

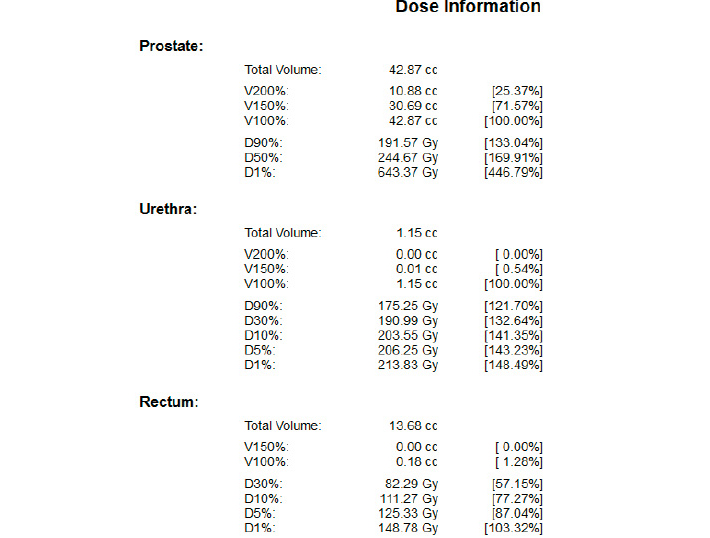

ステップ6、7では内部ニードルへの線源挿入について、特に尿道の過線量照射を避け、排尿に関する有害事象を避ける方法について解説する。まず内部ニードルにおける線源の挿入が、尿道に過剰な線量が投与されるかどうかを大きく左右することを念頭におく。辺縁配置法では、内部ニードルに線源が入るのはBaseとApexのみであることから、結局はBaseとApexで尿道線量が過剰にならないようにどのように挿入するかが重要となる。我々は内部ニードルの穿刺後に(1)BaseとApexにおける内部ニードルと尿道の距離を確認し、さらに(2)予定の線源を当該ニードルにおいた場合のBaseとApexにおける尿道線量を確認したのちに、最終的な線源挿入を行うという方法をとっている。

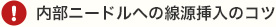

内部ニードルと尿道の位置関係

内部ニードルを穿刺する。

その後、カテーテルをいったん抜きながら尿道造影剤を尿道に留置する。

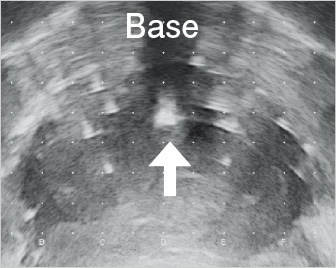

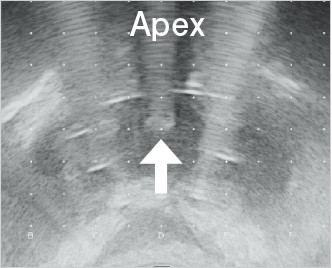

次にBaseとApexにおける尿道とニードルの距離を確認する。白色の矢印はカテーテル抜去後の造影剤が充填された尿道を示している。

ここで尿道とニードルとの距離は5mm以上離れていることを確認する。

この方法により自然な尿道の走行のもと、ニードルと尿道の距離が確認できる。

尿道とニードルが近接している場合は、もうひとつ外側のアドレスから穿刺する。

ここでは、BaseとApexにおける尿道とニードルの距離のバランスを優先し、場合によってはBaseとApexの線源が別のニードルになっても構わない

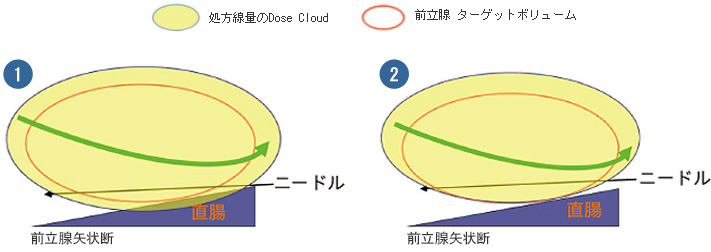

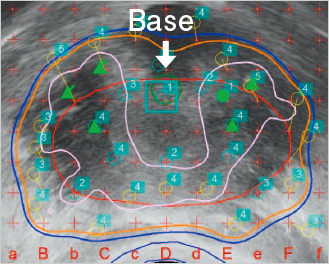

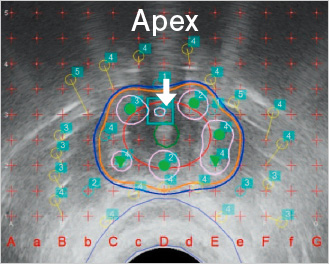

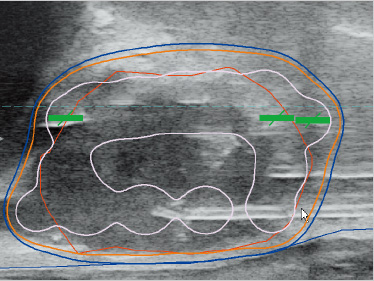

内部ニードルと尿道の距離を確認したあと、計画どおりに線源が挿入されたと仮定して、BaseとApexで線量分布の確認を行う(白色矢印の先が尿道の位置を示す)。

(1)150%線量が尿道に侵入していないか?(ピンク色の領域:単独療法で240Gy)

(2)ターゲットボリューム(赤の領域)は十分な線量(オレンジの領域:単独療法の場合160Gy)で囲めているか?

実際にみえている超音波縦断画像に沿って、BaseとApexのギリギリに線源を挿入する(前立腺の中心には線源を挿入しないこと)。

辺縁ニードル同様、ターゲットボリューム(赤色)が160Gyの領域(オレンジ)でマージンを持って囲めていることを確認する (超音波画像参照)。

一本の内部ニードルあたりのBaseとApexの線源個数は各々1ないし2個であるが、計画をみながら臨機応変に個数を決定する。

辺縁ニードルへの線源挿入と同様に、計画装置によって提示される輪郭はあくまで参考にとどめ、リアルタイムの前立腺縦断画像に沿って線源を挿入する。

右図ではターゲットの外に線源が挿入されているようにみえるが、実際はBaseとApexの先端に線源が挿入されている。

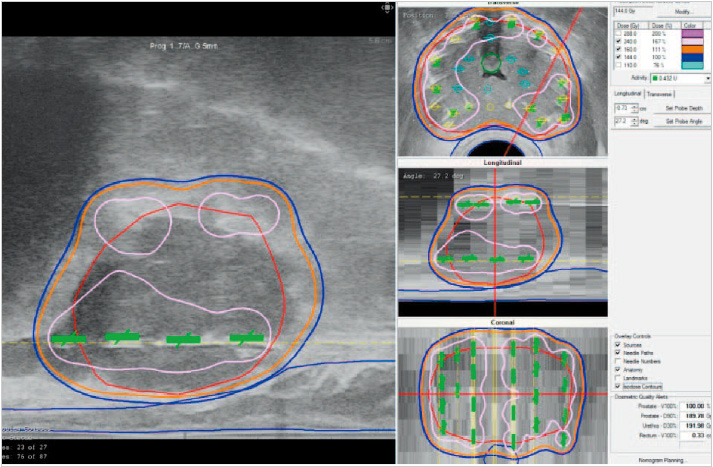

ステップ8でニードルの高さを調整したあと、各ニードルへ線源を挿入する。

BaseとApexに線源を挿入し、該当のニードルに割り当てられた残りの線源をその間に均等に挿入するのは、ステップ5の辺縁ニードルへの線源挿入と同様である。

これまで同様にターゲットボリューム(赤色)が160Gyの領域(オレンジ)でマージンを持って囲めていることを確認する(超音波画像参照)。

また、直腸前面のニードルでは160Gyの領域(オレンジ)が直腸前壁に大きく浸食していないか確認して線源を入れる。

また、横断画面で左右の高線量域(ピンク色の領域:単独療法の場合240Gy)が直腸前面でつながらないように配慮する。

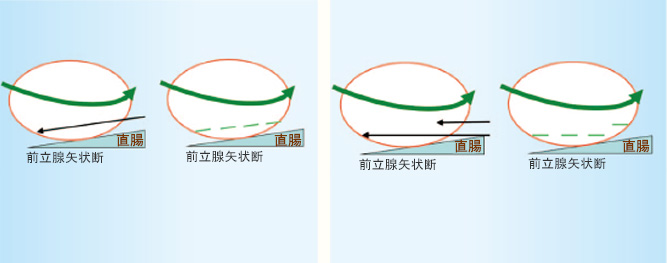

直腸線量が上がる場所はApex側の直腸がせりあがってくる部分である。

この部位では直腸への線量分布を確認しながら線源を挿入する必要がある。またApex側において5mm間隔で線源が複数個横並びにならないように高さ、距離を工夫する。

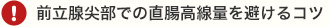

下の図のような工夫は、直腸線量を下げるのに有効である。